歴史的な関係(2013年 日本・ポルトガル交流470周年)

平成25年1月7日

日本と西洋との最初の出会い

1543年8月25日(旧暦)、種子島最南端の門倉岬に1隻の船が漂着しました。時の種子島島主種子島時尭は、乗船していたポルトガル人が所有していた見慣れぬ火器に興味を示し、金2,000両で2挺を譲り受けました。これがいわゆる「鉄砲伝来」、両国間の470年に亘る交流の始まりです。

日本は、それまで中国や朝鮮とは長い交流の歴史がありましたが、西洋との出会いはこれが初めてのことでした。

日本は、それまで中国や朝鮮とは長い交流の歴史がありましたが、西洋との出会いはこれが初めてのことでした。

南蛮貿易 ―日ポ両国の交易―

この出会いを機に、当時南蛮人と呼ばれていたポルトガル人との交易が始まります。この交易は南蛮貿易と呼ばれ、ポルトガルからは鉄砲・火薬・中国の生糸などが輸入され、日本からは銀・金・刀剣などが輸出されました。

ポルトガル人がもたらした鉄砲は、その後日本人により試行錯誤の末製法が確立され、堺などで大量生産されるようになりました。自動車製造やロボット開発など世界の先端を行く日本の精緻な技術力は、当時既に健在のようでした。

ポルトガル人がもたらした鉄砲は、その後日本人により試行錯誤の末製法が確立され、堺などで大量生産されるようになりました。自動車製造やロボット開発など世界の先端を行く日本の精緻な技術力は、当時既に健在のようでした。

両国交流の足跡

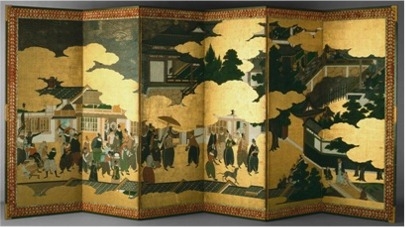

• 南蛮屏風(国立古美術博物館所蔵)• 狩野派作品(16~7世紀)• 桑紙作品(金箔、漆、絹、銅使用)• 写真:Francisco Martins• ポルトガル文化庁文化遺産局・文書通信情報課所管

• 南蛮屏風(国立古美術博物館所蔵)• 狩野派作品(16~7世紀)• 桑紙作品(金箔、漆、絹、銅使用)• 写真:Francisco Martins• ポルトガル文化庁文化遺産局・文書通信情報課所管

ポルトガル人との交流は、それまで日本に存在しなかった文物と共に、日本語に新しい語彙をもたらしました。例えば、パン(pão)、コップ(copo)、ボタン(botão)、タバコ(tabaco)、シャボン(sabão)等、ポルトガル語をルーツとする多くの言葉が今なお日本語に残り、日常的に使われています。また、ポルトガル語のbiombo(屏風)、catana(刀)は、少々発音は変化していますが、日本語を起源とする言葉です。

食文化においても、ポルトガルにルーツを持つ食べ物が日本に伝わっています。例えば、長崎名産のカステラは、ポルトガルのpão-de-lóから発展したものと言われています。また、金平糖は、ポルトガルのお菓子confeito(コンフェイト)がもとになっています。九州でよく食べられる丸ボーロというお菓子は、その名(ポルトガル語のbolo(ボーロ)は“ケーキ”の意味)の通り、ポルトガル発祥のお菓子です。また、現在、日本料理として世界的に知られるテンプラも、ポルトガル語の宗教用語Quatro Têmporas(四旬節。この時期には肉類を避け、魚・野菜を油で揚げたものを食する)を語源とするという説が有力です。

そして、両国交流の歴史を示すもう一つの例が、南蛮屏風です。南蛮屏風は、当時南蛮人と呼ばれたポルトガル人日本来訪時の様子を描いたもので、優れた美術品であると同時に当時の風俗を知る貴重な資料となっています。ポルトガルでは、現在、国立古美術博物館(リスボン)及びソアレス・ドス・レイス美術館(ポルト)等において、保管・展示されています。

食文化においても、ポルトガルにルーツを持つ食べ物が日本に伝わっています。例えば、長崎名産のカステラは、ポルトガルのpão-de-lóから発展したものと言われています。また、金平糖は、ポルトガルのお菓子confeito(コンフェイト)がもとになっています。九州でよく食べられる丸ボーロというお菓子は、その名(ポルトガル語のbolo(ボーロ)は“ケーキ”の意味)の通り、ポルトガル発祥のお菓子です。また、現在、日本料理として世界的に知られるテンプラも、ポルトガル語の宗教用語Quatro Têmporas(四旬節。この時期には肉類を避け、魚・野菜を油で揚げたものを食する)を語源とするという説が有力です。

そして、両国交流の歴史を示すもう一つの例が、南蛮屏風です。南蛮屏風は、当時南蛮人と呼ばれたポルトガル人日本来訪時の様子を描いたもので、優れた美術品であると同時に当時の風俗を知る貴重な資料となっています。ポルトガルでは、現在、国立古美術博物館(リスボン)及びソアレス・ドス・レイス美術館(ポルト)等において、保管・展示されています。

天正遣欧少年使節

日葡交流の出来事として良く知られているのが、天正遣欧少年使節です。1549年、フランシスコ・ザビエルらイエズス会宣教師が、日本で最初のキリスト教布教活動を鹿児島で開始しました。その後、キリスト教に改宗した大友、有馬、大村の三大名(キリシタン大名)は、宣教師ヴァリニャーノの勧めにより、1582年、ローマ教皇に4人の少年使節を派遣しました。正使が伊藤マンショと千々石ミゲル、副使が原マルチノと中浦ジュリアンで、いずれも当時13、4歳の少年でした。

4人の日本人少年は長崎を出港し、既にポルトガルによる拠点が築かれていたマカオ、ゴアを経由して、1584年8月にリスボン入港、サン・ロケ教会、ジェロニモス修道院、シントラ、エボラなどを訪問・滞在したと伝えられています。その後、スペインを経由して、一行は1585年ローマに到着、教皇グレゴリオ13世に謁見し、イタリア諸都市を訪問の後、1586年4月に再びリスボンから帰途につきました。そして、出航後8年の歳月を経た1590年、少年使節一行は、様々な異文化体験と活版印刷機等西洋文明の手土産を携えて、長崎に帰還しました。

4人の日本人少年は長崎を出港し、既にポルトガルによる拠点が築かれていたマカオ、ゴアを経由して、1584年8月にリスボン入港、サン・ロケ教会、ジェロニモス修道院、シントラ、エボラなどを訪問・滞在したと伝えられています。その後、スペインを経由して、一行は1585年ローマに到着、教皇グレゴリオ13世に謁見し、イタリア諸都市を訪問の後、1586年4月に再びリスボンから帰途につきました。そして、出航後8年の歳月を経た1590年、少年使節一行は、様々な異文化体験と活版印刷機等西洋文明の手土産を携えて、長崎に帰還しました。

近代の日本をポルトガルに紹介したモラエス

ヴェンセスラウ・デ・モラエスは、19世紀末、ポルトガルの外交官として神戸領事館に赴任し、数多くの書簡や絵葉書をポルトガルへ書き送り、当時の日本の様子をポルトガルに伝えました。

ポルトガル本国の政変(1910年共和国革命)の後外交官を辞したモラエスは、1913年、日本人の妻おヨネの故郷徳島に移り住み、徳島の暮らしと風土を愛し、「徳島の盆踊り」他の優れた作品を残し、そのままポルトガルの地を踏むことなく徳島に永眠しました。享年75歳でした。2013年は、日ポ友好470周年であると同時に、モラエスの徳島来住100周年でもあります。

そのモラエスが取り持つポルトガルとの縁でレイリア市と姉妹都市を結んだ徳島市では、今年、同100周年を記念して、様々な記念行事が予定されています。詳しくは「徳島日本ポルトガル協会ホームページ」をご覧下さい。

ポルトガル本国の政変(1910年共和国革命)の後外交官を辞したモラエスは、1913年、日本人の妻おヨネの故郷徳島に移り住み、徳島の暮らしと風土を愛し、「徳島の盆踊り」他の優れた作品を残し、そのままポルトガルの地を踏むことなく徳島に永眠しました。享年75歳でした。2013年は、日ポ友好470周年であると同時に、モラエスの徳島来住100周年でもあります。

そのモラエスが取り持つポルトガルとの縁でレイリア市と姉妹都市を結んだ徳島市では、今年、同100周年を記念して、様々な記念行事が予定されています。詳しくは「徳島日本ポルトガル協会ホームページ」をご覧下さい。